| |

|

プロジェクトマネジメント そして プロジェクト推進のダイナミズムとPMBOK | |

|

当社も、プロジェクト推進を「山登り」に比喩して、その目標設定、状況判断力、達成度等を理解しやすく表現している。PMBOKは最近、プロジェクト管理のグローバルスタンダードのフレームワークとして注目を集めている。今回は、ITコーディネータ、システムダイナミクス等で情報提供いただいている戸並氏のメルマガが実践PMとPMBOKについて共感する意見を述べられているので紹介します。 私の口癖、「山登り」したことのないものに山登り論は語れない。 プロジェクトを失敗させない最重要なことは、問題の早期発見早期対処です。 | |

|

しかし、どんなに優れていても「個人の手法」であることが問題です。組織内全員が同じ手法に統一できればまだしも、個人ごとにバラバラなのは、プロジェクトの外部レビューや監査や部下の育成伝承もできません。個人の職人技に依存し過ぎることは、問題が隠蔽されてしまうことです。 |

|

|

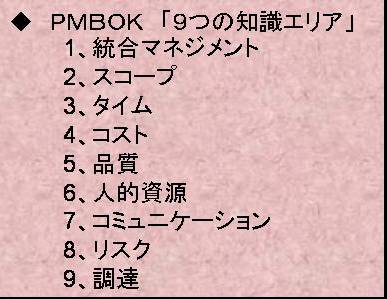

またPMBOKで繰り返し述べていることは,コミュニケーションだそうです。 プロジェクトはまさに人間工学です。 ベテランにとっては鬱陶しいですが、実は1番大事なことはこの考え方(思想)を全員が共有できているかどうかなんです。 「問題の早期発見と適切な早期対処」のスキルは、実戦経験を積むことで向上します。しかしこのスキルは殆どDNAではないでしょうか? ハインリッヒでいう微かな予兆を発見するスキルとPMBOKとは無関係です。プロジェクトは人間活動システムですから広範囲且つ詳細な脈絡が関係しています。そこまで見切れることが重要です。ですからこの部分が優秀なベテランにとってPMBOKを余剰で鬱陶しく感じる部分なんでしょう。 プロジェクトマネジネントのマネジメントは「管理」ではなく、どちらかと言うと「経営」に近いです。与えられたリソースを使い、納期を遵守し成果を達成すると言う。ですから、経営の書物を熟読したからと言っても、経営者になれないと同じです。経営はアートかサイエンスか?との問題に似ています。 アートだけでもサイエンスだけでもうまく行きません。適度な統合が必要です。サイエンスの中には会計基準や財務諸表のような経営を客観化したり業務プロセスの整合性や論理性を評価できるものが含まれます。それらサイエンスの部分がPMBOKに相当すると言えます。しかしながら、経営戦略やビジョンはアートに属します。仮説検証経営やモニタリングにより環境変化とのズレを合理的科学的に早期発見できるほど経営は単純ではありません。経営者の先見性や力量が必要です。しかしながら高度な経営判断をするにも経営を可視化できなければ難しいでしょう。 そう言った部分を可能ならしめるのが、知識体系としてのPMBOKです。 では、経営者のアートのようなスキルはどのように訓練が良いのでしょう? OJTでの育成になるのでしょうが、それだけで誰でも育つわけではありません。DNAに依存するなら資質のある人間を見つけ英才教育をすべきでしょう。コンピテンシー(行動様式や思考様式)や統合的や俯瞰的に見る見方。全体と例外、詳細項目でも今詰めなければいけないことと後でも良いことの判断。ヘリコプターで全体を俯瞰的に見ながら、何か変だな?と思う部分が見えたら下に降りて詳細に検討する。 洞察力や先見性や人を見抜く力......徒弟制度の修行でしか伝承し得ないするスキル? この「何か変だな?」と感ずる部分がDNAなんですが........ つまり、まさに経営のトレーニングと同じなんです。 理想的なプロジェクトマネジャーは経営者の素養もあると言えるのではないでしょうか? 実際の開発経験が皆無は人間はどうなんでしょう? 経営とのアナロジーがあれば実際の開発経験とは関係ないのかも知れません。少なくともPMBOKはITを規定しているわけではなく建築やエンジニアリングや全てのプロジェクト共通の知識体系です。最近の経営もプロジェクトに近いですから。ですから営業が優秀なPMになることもあり得るのではないでしょうか? でも、実際の開発経験がなければ、頭での想定だけですから難しいのかも知れません。人間の思考は具体的なものをベースにしています。抽象的や科学性や論理はその些細な気づきを発展させるためや人に説明したり体系化する効果はあります。 しかし、発想の源は潜在意識のような正体不明なものですから。 難しいような気がしますが。 グルーク,海馬(カイバ), ユニシアを経営されている元ソフトバンク出版の編集長だった神岡さんから示唆に富んだメールを頂きました。 講演などの機会に長年「日本人は部分最適が得意で、全体最適は 不得手」と言われていることに言及してきました。自分でもそう だと思っているし、実例も豊富だからです。 しかし、最近になって少し視点を変えて考えてみました。 日本人特有の組織形態は、三階層構造で成り立っていて、 それこそが重要なのではないかということです。 “システム”という言葉の語源には諸説があるようですが、 私が好きなのは「帆船の複雑なロープ操作を船長の下に一元化 する仕組みを指す」というものです。 このように考えると、コンピュータシステムはまさにその ような考え方を基本に置いています。 したがって、欧米流の組織ではコンピュータシステムを経 営にそのまま活用できるのですが、日本のトップは集団 指導体制と呼ばれる構造になっているので、活用し難い ようです。 ただ、中間管理層以下の組織は集団指導ではありません。 風土が培った文化の下で小組織のボスが全権を握っています。 したがって、コンピュータシステムは現場では大きな効果を 発揮します。 ERPの導入などで泥沼にはまってしまう企業が多いのは、 こうした日本的な組織を念頭に置かずに、欧米型のシス テムを取り入れようとしているからではないでしょうか。 本来であれば、企業の組織構造、意思決定プロセスに合わせた システムを採用すべきなのに、旧軍隊のように“足を靴に 合わせろ”式に、システムに合わせて組織を変えようとする ような無理が強行されたように思えます。 経営トップ層は集団合議制(特に役員会)で現場は君主制です。まさに現場が強いから成立している組織体制です。カエサルが共和制(合議制)を破棄し強いリーダの速やかな決断に委ねる体制(皇帝)にローマを移管させました。欧米はゴーンさんも含め、強いトップダウンの皇帝制です。 PMBOKはガイドラインや視点を整理したものです。PMBOKから自社用に情報システム開発プロジュクトに特化したフレ−ムワークを作ることが肝要です。そのとき神岡さんのおっしゃるように自社の組織構造や意思決定プロセスや文化風土をキチット抑える必要があります。 またPMBOKを日本に持ち込む時、プロシード西野社長は「モダン・プロジェクト・マネジメント」と名づけられました。疎なメンバーで、ステークホルダーも利害関係がある複雑なプロジェクトを想定しています。旧来のボスに全権が与えられ、寝食を共にするようなプロジェクトに止めていません。 中国インドへのオフショア開発は、間違いなく日本が得意なプロジェクトX型ではありませんから。 もう少々、当方の意見も追加したいのですが、今回はこれまで 以上 | |

| |

|目次へ|